samedi, 05 février 2022

Robert Stark et le centre radical

Robert Stark et le centre radical

par Joakim Andersen

Source: https://motpol.nu/oskorei/2022/01/21/robert-stark-och-den-radikala-mitten/

La droite alternative, l'Alt-Right, devrait être familière à la plupart des gens qui nous lisent, la gauche alternative naissante a été étouffée dans l'œuf lorsque Trump a associé de manière désobligeante mais incorrecte le terme à l'AFA. Moins connu est le phénomène qui a été baptisé "alt-center" et "radical centrism" dans le monde anglophone, peut-être mieux traduit en anglais par "the radical middle" (malgré les mérites évidents de "alt-mitten"). Un représentant intéressant du phénomène, et ce, à bien des égards, est le penseur et écrivain californien Robert Stark. Les écrits de Stark peuvent se trouver sur son Substack et offrent souvent des perspectives et des informations rafraîchissantes. Il a écrit de manière intelligente sur tout, de la rémunération des citoyens et de l'enclavisme à la xénophobie anti-blanche et à la politique d'indépendance de la Californie.

Stark a décrit le centre radical dans des textes tels que A Proposal for a New Alt-Center : Philosophy & Policy, The Alt-Center Revisited, et Alt-Center Lexicon. Plutôt que d'être défini comme un populiste, il est décrit comme le porte-paroles du "contre-élitisme comme voie vers le pouvoir" ; plutôt qu'un mélange d'idées de droite et de gauche, il souligne l'importance de les ancrer dans des "principes fondamentaux à ne pas perdre".

Ces valeurs fondamentales recoupent largement celles de la droite, notamment une "vision droitière/réaliste de la nature humaine qui est tribale et hiérarchique, et non égalitaire". Stark note que "l'on peut adhérer à certaines politiques de gauche mais seulement si l'on rejette le cadre philosophique de la gauche, notamment l'égalitarisme et l'autonomie individuelle radicale". Il fait penser à Burnham et à la tradition machiavélique des idées antilibérales du type "les alter-centristes, comme l'extrême gauche et l'extrême droite, comprennent cette dialectique du pouvoir et doivent travailler sur les moyens de mieux la gérer pour éviter les abus de pouvoir" et "le tribalisme est nécessaire pour protéger les libertés civiles, car une autonomie individuelle radicale rend vulnérable ceux qui comprennent la dynamique du pouvoir". Une description plutôt simpliste du centre radical pourrait être qu'il part d'une vision du monde qui recoupe celle de la droite, mais qu'il est plus ouvert à des solutions qui recoupent celles de la gauche.

L'intérêt que suscite la politique centriste radicale, malgré le nombre limité de ses protagonistes à l'heure actuelle, est fortement lié à la politique des classes et des castes. Le conflit entre les "gens ordinaires" d'une part et les "élites" et certaines couches moyennes d'autre part traverse particulièrement les groupes de souche européenne aux Etats-Unis. Les premiers gravitent vers divers types de populisme, les seconds se sont ralliés aux idées désormais qualifiées de "woke". Le conflit est infecté et verrouillé, notamment parce qu'il est difficile de faire adopter par les élites et les classes moyennes des positions associées aux gens ordinaires.

Les néoréactionnaires constituaient, à leur époque, une tentative d'attirer les couches de l'élite, dans leur terminologie les "brahmanes", vers une vision du monde plus constructive et une alliance avec les gens ordinaires. L'"alt-center" pourrait contribuer à quelque chose de similaire. Un exemple intéressant de ce phénomène - qui montre d'ailleurs à ceux qui sont familiers avec l'ethnopluralisme de la nouvelle droite et l'ancien austro-marxisme comment des idées similaires reviennent sans cesse - est ce que Stark appelle le multiculturalisme de droite. L'idée est plus facile à appliquer à la Californie qu'aux foyers primordiaux des peuples européens, mais Stark affirme dans tous les cas que "le multiculturalisme de droite est le seul cadre qui puisse concilier les différences entre la gauche pro-diversité et la droite identitaire". Il note également que le multiculturalisme de la "gauche" est faux, "contrairement à la gauche qui est sélective quant aux groupes qui devraient avoir plus de droits, le multiculturalisme de droite respecte la légitimité de tous les groupes ayant des droits égaux pour faire pression en faveur de leurs intérêts collectifs." Il est tout à fait possible que les libéraux blancs finissent par se rapprocher, par pure préservation, de la position esquissée par Stark, quel que soit le nom qu'ils lui donnent alors.

L'analyse de Stark sur la question du logement est également intéressante. C'est le point de mire de penseurs comme Kotkin et Guilluy, ainsi que du débat sur la gentrification, mais l'approche de Stark est innovante. Il décrit deux positions sur la question de l'augmentation de la construction de logements, qu'il appelle NIMBY et YIMBY. NIMBY, "not in my back-yard" (pas dans mon jardin), est associé à l'opposition à la construction d'appartements, souvent fondée sur des préoccupations en matière d'espaces verts, d'architecture et de critique de l'immigration. Cela peut donc sembler être une attitude sympathique. Le point de Stark est que beaucoup de NIMBYs sont des libéraux blancs, ce qui donne à l'ensemble un aspect de deux poids deux mesures. Ils sont pour des "frontières ouvertes" mais ils ne veulent pas de voisins pauvres. Les conséquences pour les jeunes Blancs, souvent leurs propres enfants et petits-enfants, sont graves. Ils doivent choisir entre rester à la maison, quitter la grande ville ou devenir des hipsters sans enfants. Quelle que soit l'opinion que l'on a sur la question, et notamment sur l'avenir des banlieues résidentielles, les arguments avancés par Stark sont intéressants. Il établit clairement un lien avec la politique générationnelle. Dans un article intitulé White Millennials : America's Sacrificial Lamb, il mentionne que les Millennials ne possèdent que 4,2 % de la richesse américaine. Ici aussi, il espère des opportunités pour de nouvelles alliances "entre la gauche woke pro-diversité et inclusion et la droite identitaire anti-grand remplacement contre l'establishment existant en Californie".

Le raisonnement de Stark sur l'expérience de pensée qu'il appelle "le grand échange de classes", dans lequel il cherche à contrer à la fois l'inégalité croissante et les tendances dysgéniques, est également très novateur. Il le décrit comme "un scénario dans lequel la richesse est redistribuée du haut vers le bas vers les masses tandis que la composition génétique de la tranche supérieure est également redistribuée vers le bas", avec des éléments à la fois de socialisme et d'eugénisme (les amis de Jouvenel peuvent bien sûr objecter ici que la redistribution et le socialisme sont deux choses différentes).

Dans l'ensemble, nous constatons donc que Stark représente un phénomène de dimension certes modeste mais intéressant. L'avenir nous dira si cette dernière tentative de dépasser la droite et la gauche débouchera sur quelque chose de concret, notamment si certaines classes moyennes blanches ont le sentiment d'être perdantes face aux pratiques hégémoniques actuelles et ont quelque chose à gagner des idées que Stark et d'autres mettent en avant. Ce qui n'est pas tout à fait improbable, Stark parle d'une partie de l'alt-middle comme "une niche démographique SWPL, des groupes issus de milieux plus cosmopolites en contraste avec la démographie traditionnelle du populisme, qui ont été attirés par des vues dissidentes en réaction à la surproduction de l'élite et aux excès de la politique du wok". Une évolution positive, non seulement parce qu'elle divise l'équipe adverse et apporte des compétences et des ressources à notre côté. L'alt-centrisme présente des défauts et des limites, notamment en raison de ses origines américaines, mais le phénomène peut s'avérer historiquement positif.

11:32 Publié dans Actualité, Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alt-center, robert stark, sociologie, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 21 janvier 2022

Une pensée méconnue : le manifeste de Troy Southgate pour le mouvement national-anarchiste

Une pensée méconnue : le manifeste de Troy Southgate pour le mouvement national-anarchiste

Par Pietro Missiaggia

Source: https://pietromissiaggia.blogspot.com/2022/01/un-pensiero-misconosciuto-il-manifesto.html?fbclid=IwAR3541n_aVYDVTI9hXtjW0eGVBf25vzZexYKp17AHuwdAvDaZOhVQr5BGco

Lorsqu'un spécialiste italien des doctrines politiques, lorsqu'un historien de la "droite radicale", ou de la soi-disant "gauche révolutionnaire" ou des mouvements anarchistes entend parler du national-anarchisme et de son principal idéologue, Troy Southgate, il est à la fois perplexe et dubitatif face à un tel penseur et à une vision du monde (Weltanschauung) aussi novatrice, mais complètement ignorés dans le contexte de l'Europe méditerranéenne ; l'Italie, cependant, fait exception à la règle à certains égards.

Troy Southgate est né à Londres en 1965, a obtenu un diplôme d'histoire et de théologie à l'université du Kent et est devenu l'idéologue d'un mouvement national-anarchiste qui vise à créer de nouvelles synthèses et à dépasser la droite et la gauche. En Italie, heureusement, la pensée de Southgate a été lue et connue, même si c'est de façon marginale, grâce à l'initiative de diffusion mise en place par les Edizioni Sì qui ont publié son Manifeste national-anarchiste (Edizioni Sì, Milano,2018) et grâce à l'intérêt de Libere Comunità, qui reprend en partie la pensée de Southgate dans son élaboration communautaire. Cet article a pour but de tenter d'illustrer objectivement la pensée de Southgate et de comprendre ce que le lecteur italien peut tirer de ses idées à notre époque de pure dissolution.

Commençons par le début ; par la signification du national-anarchisme ; qu'est-ce que cela signifie ? Que représente-t-il ? Un oxymore ? Absolument pas, car pour Southgate l'anarchisme doit se libérer des déformations dont la gauche l'a imprégné. La gauche est une idéologie fonctionnelle au système ; en effet, le jeune anarchiste qui se réclamera de la gauche en pensant être vraiment anarchiste restera un hédoniste qui critique la société au sein d'un simple mouvement plus ou moins "militant" mais en fait, ce mouvement fait partie intégrante du système car il ne peut pas dépasser le matérialisme de l'anarcho-communisme et ne peut séparer la pensée de penseurs comme Bakounine, Kropotkine ou Proudhon de celle du marxisme.

En effet, ils ne savent souvent même pas qui est Marx et se contentent de boire une bouteille de coca pour l'oublier. À cet égard, les propos de Nicolás Gómez Dávila sur le fait que les insignes délavés du parti communiste sont désormais oubliés et laissés dans un placard sombre et que l'avenir appartient à Coca Cola et à la pornographie (voir Pensieri Antimoderni, Edizioni di AR, Padoue, 2010) sont parfaitement d'actualité. Une autre erreur commise par la gauche, bien qu'elle ne l'admettra jamais selon Southgate: le fait d'avoir transformé l'anarchie, ainsi que toute idéologie qui est entrée en contact avec son substrat culturel, en un système dogmatique, paranoïaque et centralisé.

Actuels sont les mots de notre idéologue lorsqu'il déclare : "[...] la majorité des gens de gauche, ne pourront pas se reposer tant qu'ils ne seront pas capables d'organiser chaque minute de la vie des autres" (Op.cit. Milan, 2018 cit. p.30). "La gauche, tout comme la droite totalitaire, refuse de tolérer quiconque tente de s'opposer à sa vision d'une société inclusive" (Ibid). La gauche, pour Southgate, fait partie d'un système paranoïaque et obsessionnel-compulsif (nous citons à cet égard le texte de Kerry Bolton, The Psychopathic Left, Gingko Edizioni, Vérone, 2018); d'une mentalité totalitaire héritée en partie des totalitarismes du vingtième siècle et par ailleurs de son propre dogmatisme sécularisé qui ne peut pas penser au-delà du vingtième siècle qui est passé et bien passé.

La dialectique marxienne est aujourd'hui dépassée ; ses adeptes devraient couper leurs propres branches mortes pour faire pousser de nouveaux bourgeons à leur "arbre idéologique", mais très souvent ils ne le font pas parce qu'ils ont oublié les textes et les leçons de Marx et la façon de se renouveler.

Des observations similaires sur la mentalité de la gauche ont également été faites par Theodore Kaczynski dans son célèbre manifeste La société industrielle et son avenir, où il décrit, dès les premières pages, la nature paranoïaque de la gauche contemporaine qui, au lieu de critiquer la modernité libérale, se concentre sur la peur de l'"ennemi intérieur" (toute personne qui ne partage pas les idéaux de la gauche), comme si nous étions encore à l'époque de la révolution d'Octobre et que nos radicaux-chics étaient des révolutionnaires bolcheviques, ainsi que sur le fait qu'ils acceptent la modernité et en font partie; parce qu'elle ne sait pas dépasser le matérialisme et l'économisme pur pour atteindre de nouveaux sommets et de nouvelles synthèses, comme l'a également dit le philosophe français Alain De Benoist (Cf. Sull'orlo del baratro, Arianna Editrice, Bologne, 2014). Cela fait mal, mais c'est l'amère vérité.

Pour Southgate, l'anarchie ne consiste donc pas à "faire du désordre dans les rues", c'est-à-dire à exprimer de la simple protestation qui, aujourd'hui, souvent et volontairement, ne mène à rien sinon à rester dans le système, à faire de la "voix", comme on dit. Cependant il est nécessaire de rejeter le système, de faire entrer la liberté intérieure dans le monde terrestre, dans le monde extérieur, temporel et physique car c'est ce qui conduit à une sortie libre du système comme Nick Land l'a dit dans son Dark Enlightenment (Gog Edizioni, Rome, 2021) ; il est nécessaire d'être conscient de notre propre liberté et individualité qui nous conduit à construire et ériger une communauté (un nouveau tribalisme selon les mots de Southgate) qui rejette le centralisme de l'État-nation moderne.

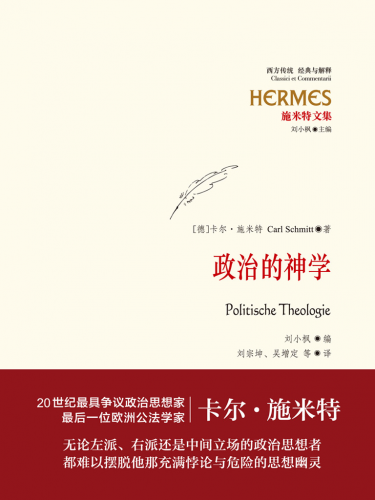

La vision communautaire de Southgate n'est pas un anarchisme qui rejette l'autorité, comme on l'entend communément, mais un anarchisme qui se donne une autorité qui est naturelle : celle d'une communauté composée d'hommes différenciés, radicaux, unis par une même Weltanschauung (une vision commune du monde) ; à cet égard, plusieurs mots sont consacrés dans le Manifeste au facteur ethnico-racial et à l'identité d'une communauté nationale-anarchiste ; pour Southgate, contrairement à l'interprétation qu'en font ses détracteurs, le problème n'est pas tant d'être en faveur d'un ethno-nationalisme ou d'une communauté de différents groupes ethniques, mais de trouver un substrat commun pour s'organiser sur une vision plus spirituelle de la vie qui dépasse le simple biologisme ; pour lui, tant le suprémacisme racial que le multiculturalisme antiraciste restent des expédients très grossiers ; on peut dire que ces deux filons font partie du même paradigme néo-libéral, qui n'est ni ethno-national ni multiculturel, puisqu'il veut la destruction de toutes les cultures et de toutes les racines, qu'elles soient ethniques, sociales, ou de toute identité (car toute identité est désormais liquide pour paraphraser Bauman); la base du système est thalassocratique et a en commun la mentalité américaine, mais elle est aussi profondément mono-culturelle ; elle veut comme vision du monde la seule société libérale de marché, où précisément le seul modèle préconisé est celui de l'anéantissement de toutes les différences au profit de l'américanisme et enfin, le système prône la primauté de l'Économique sur le Politique (tel que définit par Carl Schmitt).

Un autre facteur inhabituel dans la philosophie de Southgate est le facteur de "liaison" entre les communautés nationales-anarchistes ; elles devraient d'une manière ou d'une autre se coordonner malgré leurs différences afin de combattre, au moins dans un premier temps, le centralisme étatique. "Nos communautés villageoises devront s'armer convenablement pour survivre" (cit. p.71) écrit notre auteur dans son Manifeste au chapitre neuf consacré à la Défense (pp.71-74). Il se pose, spontanément, la question de savoir si l'on voit le monde à partir d'une vision géopolitique schmittienne donnée par les grands espaces ; si les petites communautés et les réalités localistes peuvent rejoindre l'essor de l'ère des blocs continentaux et l'avenir de la multipolarité comme nouvel ordre mondial ; la vision géopolitique des grands espaces (par exemple les espaces européen, anglosphérique, africain, eurasien-russe, etc. ) peut être combiné avec, d'une part, un centralisme étatique et, d'autre part, de petites communautés autonomes qui, d'une manière ou d'une autre, se coordonnent entre elles pour former des espaces plus vastes en fonction de leur propre culture et de leur situation géographique dans le monde (évidemment, un national-anarchisme en Amérique latine sera différent d'un national-anarchisme dans l'Anglosphère ou en Europe centrale).

Avant d'en arriver à la conclusion et à quel type humain Southgate se réfère, je voudrais dire quelques mots sur sa vision de la droite radicale ; bien que son parcours politique soit typique de ce milieu, il critique le national-socialisme allemand et le fascisme italien, considérés comme lourds et totalitaires, semblables à bien des égards à la mentalité de la gauche, prenant comme point de référence les mouvements, composés en majorité d'intellectuels et dépourvus d'un véritable corpus idéologique commun, de la Révolution conservatrice (cit. p.40). Nous en venons maintenant au type humain et à la manière dont, à notre époque, les idéaux national-anarchistes peuvent être appliqués, au moins dans notre substrat spirituel. En partant du fait que les idées de Southgate, au fil des années, sont demeurées ouvertes à une synthèse ultérieure dans une direction traditionnelle, mais que malheureusement, nous, en Italie, n'avons pas été en mesure de lire et d'approfondir cela est dû au manque de connaissance de son travail dans le sud de l'Europe comme je l'ai mentionné au début de cette analyse.

Cela dit, quel est le type humain national-anarchiste ? Laissons notre auteur s'exprimer à ce sujet : "Nous recherchons un nouveau type d'individu, quelqu'un qui est prêt à faire passer ses idéaux avant tout le reste. C'est la marque qui identifie un véritable révolutionnaire ; un activiste au service désintéressé de sa nation et de son identité" (cit. p.80). "En particulier de la part des hommes dans leurs rangs qui sont prêts à mourir pour leur foi. Un tel héroïsme face à des forces aussi écrasantes ne peut que nous inspirer" (Ibid.). Enfin, "Nos idéaux doivent susciter en nous le même niveau d'engagement et de fanatisme, doivent nous donner la même force intérieure qui génère l'invincibilité. Ce n'est que si nous sommes capables d'y parvenir que nous pourrons devenir une force capable d'affronter nos ennemis" (cit. p.81).

Le type humain national-anarchiste est comparable à l'Homme différencié de Julius Evola ou au Sujet radical d'Aleksandr Dugin ou encore à l'Anarque de Jünger ; il doit être matériellement engagé dans le changement révolutionnaire ; dans la lutte permanente contre le Système actuel incarné par le globalisme libéral mais, il doit aussi être juste et mener sa propre guerre intérieure avant sa véritable vie militante. A cet égard ; je crois que l'Anarchisme National peut être une réponse conjugable à l'idée de Tradition, de l'idéal de l'unité des peuples dans un grand Espace comme évoqué par Carl Schmitt car il est, en plus d'être une voie politique, une voie intérieure, une manière d'être dans laquelle des hommes différenciés, armés de leur propre vision du monde, voient comme la seule voie capable d'unir pour faire se désintégrer le Système.

À cet égard, malgré les différences et les divergences entre la vision de Troy Southgate et celle d'Alexandre Douguine sur la Quatrième théorie politique, l'eurasisme et le national-bolchevisme, je voudrais terminer en citant des passages des Templiers du prolétariat écrits par le philosophe et activiste russe en 1997 (publiés par AGA, Milan, 2021) ; bien que ces textes se réfèrent à la réalité post-soviétique des années 1990, ils sont encore très pertinents pour notre époque: "Une fois de plus, [il] révèle un certain type commun, l'intellectuel [...], le national-révolutionnaire, radical et paradoxal, l'artiste engagé en politique, le conspirateur, le mystique et (dans son apparence extérieure) le pervers. On pourrait ajouter : le fou" (op. cit. p.108). "Le traditionalisme propre au national-bolchevisme, en général, est certainement un ésotérisme de gauche, dont les caractéristiques reprennent les principes du Kuala tantrique et la doctrine de la transcendance destructive. Le rationalisme et l'humanisme individualiste ont détruit de l'intérieur les organisations du monde moderne qui possédaient nominalement un caractère sacré. Il est impossible d'établir les conditions cérémonielles de la Tradition par une amélioration générale de la situation présente. Dans une phase eschatologique, cette voie de l'ésotérisme de droite est clairement vouée à l'échec. De plus, les appels à l'évolution et au gradualisme ne font que favoriser l'expansion libérale" (cit. p. 46).

Si l'on fait abstraction de la réalité russe de l'époque où ces discours ésotériques sur la Voie de la Main Gauche, décrite antérieurement par Evola, discours repris dans cet ouvrage par Douguine, il faut, à notre époque, non seulement chevaucher le Tigre et se tenir au-dessus des ruines, comme le disait Evola en son temps, être vraiment différencié, aller à contre-courant et être libre d'esprit afin de trouver notre chemin spirituel dans notre propre individualité ; seuls nous, les individus, pouvons le faire (ce qui a déjà été décrit par Jünger et dans les textes des différentes traditions ésotériques - voir le Zen du Maître Yoka Daishi à titre d'exemple) et, après cela, nous pourrons trouver d'autres hommes différenciés, dédiés à l'action matérielle et à la création de communautés et de nouveaux paradigmes étatiques qui conduiront à la Désintégration du Système (Edizioni di AR, Padova, 2010) selon le processus décrit par Franco Giorgio Freda dans les années 60 et 70 et à l'avènement de notre homme différencié, qui non seulement sera debout, mais dansera au-dessus des ruines de la civilisation capitaliste tandis que la dernière révolution sera menée par l'Acéphale, le porteur sans tête de la croix, de la faucille et du marteau, couronné par l'éternelle svastika solaire (Op. cit. p. 48).

La fin de notre monde ; elle partira de nous qui savons y résister et au bon moment de sa dissolution complète et donc de sa fin; nous danserons sur ses décombres parce que nous sommes partis de multiples synthèses ; une parmi toutes, il y a le national-anarchisme de Troy Southgate. En attendant le futur d'un nouvel âge d'or.

Pour se procurer les ouvrages de Troy Southgate:

1) https://www.amazon.fr/Tradition-Revolution-Collected-Writings-Southgate/dp/8792136028

2) https://www.amazon.co.uk/Radical-Tradition-Philosophy-Metapolitics-Conservative/dp/0473174979

3) https://www.goodreads.com/book/show/11064705-further-writings

Pour accéder à la boutique de Troy Southgate:

https://blackfrontpress.wordpress.com/publications/

Troy Southgate en langue espagnole:

https://editorialeas.com/?s=southgate (le Manifeste + Un ouvrage sur le Saint-Empire)

12:23 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : troy southgate, national-anarchisme, anarchisme, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 15 janvier 2022

Futurisme social et démocratie participative contre la loi d'airain de l'oligarchie financière

Futurisme social et démocratie participative contre la loi d'airain de l'oligarchie financière

par Francesco Carlesi

Ex: https://www.lavocedelpatriota.it/futurismo-sociale-e-democrazia-partecipativa-contro-la-legge-ferrea-delloligarchia-finanziaria/

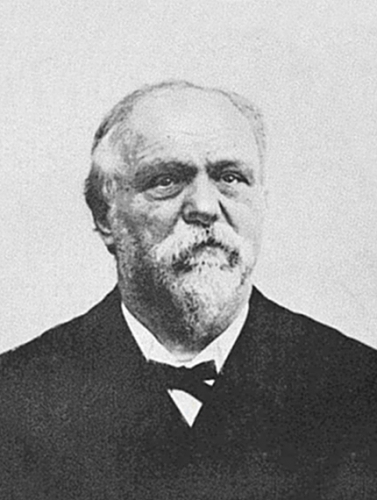

Mosca, Pareto et Michels sont trois grands penseurs du début du 20e siècle qui ont étudié l'influence des oligarchies derrière les processus démocratiques. Michels a parlé de la "loi d'airain de l'oligarchie" selon laquelle les intérêts privés des groupes organisés et "cachés" s'affirmeraient toujours en fin de compte dans chaque parti et système politique. Ces concepts n'ont pas perdu leur validité ; au contraire, ils semblent décrire l'actualité brûlante de la crise de la politique et de la société. Ces dernières années, la démocratie libérale et représentative a exacerbé ces tendances négatives : l'individualisme et le mercantilisme ont réduit la relation entre l'autorité et le peuple à la production et à la consommation, désintégrant les idées de participation politique et d'esprit communautaire qui seules font avancer les communautés. Les masses sont de plus en plus isolées, apathiques, dépolitisées et incapables d'animer un débat sur les grandes questions de l'avenir.

C'est pourquoi l'apprentissage politique ne se fait plus dans les régions ou dans les écoles de parti, mais dans le monde des banques, de la finance et des multinationales. C'est ce même monde qui produit les oligarchies qui dictent la loi sans contestation, légitimées par l'idée de technologie, selon laquelle toute décision d'expert est objective, parfaite, presque obligatoire.

Face à cela, le citoyen ordinaire est désarmé ; s'il tente même de s'opposer aux décisions "techniques", il est qualifié de "souverainiste", d'ignorant ou de raciste. L'investiture de Draghi, encensée par les médias, la plupart du temps contrôlés par les oligarchies de pouvoir (des groupes bancaires à la famille Agnelli, voir le "Prepotere" de Flaminia Camilletti), a répondu précisément à ce diktat. L'ancien banquier de Goldman Sachs a ainsi été dépeint comme le sauveur du pays, comme une figure quasi divine qui s'est imposée par une "volonté extra-constitutionnelle", comme l'a candidement écrit Galli Della Loggia dans le Corriere della Sera. L'image qui se dessine est celle d'une démocratie représentative en crise profonde, avec un parlement de plus en plus marginalisé et incapable de représenter les demandes populaires, si l'on pense que le vote de 2018 avait clairement "parlé" dans un sens anti-eurocratique, alors qu'aujourd'hui nous trouvons l'ancien gouverneur de la BCE comme premier ministre. Notre démocratie froide et procédurale a laissé les décisions aux "administrateurs", vidant les partis et les possibilités de créer une culture, une opposition et des projets à long terme.

Spiritualité et futurisme social pour une démocratie participative

Pour sortir de ce marasme et limiter le pouvoir des oligarchies, la réponse ne peut être uniquement conservatrice ou défensive. Nous devrions oser aller dans le sens de la démocratie participative, qui ferait revivre l'idée de la patrie comme destin commun et de la participation politique comme élément vital de la société. De même, la participation doit être étendue à la sphère de l'entreprise, pour la mise en œuvre de l'article 46 de la Constitution italienne: "En vue de l'élévation économique et sociale du travail et en harmonie avec les besoins de la production, la République reconnaît le droit des travailleurs à collaborer, selon les modalités et dans les limites établies par la loi, à la gestion des entreprises". Il s'agirait d'une étape importante pour "piloter" l'innovation (qui sera autrement la prérogative des multinationales américaines et chinoises) par le biais de processus d'implication des travailleurs dans les mécanismes de gestion des entreprises, en favorisant la croissance, l'autonomisation et l'amélioration des connaissances des travailleurs.

Tout cela pourrait également contribuer à lier les entreprises à leur territoire (en endiguant les délocalisations qui ont eu un impact si négatif sur le tissu social national) et à ouvrir la voie à de nouvelles formes de relations industrielles et de croissance communautaire, qui sont essentielles si nous ne voulons pas être davantage pulvérisés par les influences des oligarchies nationales et internationales. Les catégories, les associations et le monde varié des "producteurs" et de l'économie réelle, souvent humiliés par le gouvernement et contournés par les groupes de travail, devraient être réévalués et impliqués, en pensant à une réforme du CNEL, voire à une véritable deuxième Chambre du travail qui "politiserait" les compétences dans un cadre de transparence, de responsabilité, de sacrifice et d'esprit communautaire qui tenterait de rendre enfin leur dignité aux citoyens.

Tout cela doit être animé par un véritable effort spirituel qui récupère la meilleure tradition qui plonge ses racines dans l'interclassisme de Mazzini et va jusqu'au nationalisme et au futurisme social d'hommes comme Enrico Corradini, Filippo Carli et Filippo Tommaso Marinetti.

Gaetano Rasi (photo) et sa "droite sociale" d'après-guerre ont explicitement récupéré cet héritage, et dans l'un de ses articles d'il y a 50 ans consacré à Mazzini, nous pouvons trouver de nombreuses idées d'une extraordinaire pertinence:

"Le problème actuel de l'Italie est celui de la "reprise" et de "l'engagement". Il faut récupérer ces forces - souvent généreuses - qui aujourd'hui sont tournées vers la fureur destructrice, instrumentalisée bien sûr, mais aussi exprimée dans la haine de l'injustice, de la corruption, de l'inefficacité voulue ou permise par des oligarchies privilégiées, camouflées derrière le paravent de la tyrannie dominée par les partis. Sur ce chemin, la pensée hautement éducative de Mazzini peut être un guide, tout comme l'engagement de sa prédication doit être un exemple. Les Italiens d'aujourd'hui souffrent d'une forme de fatigue qui ne provient pas de la saturation des besoins, mais de l'insatisfaction et de l'intolérance. Le désengagement est né comme une philosophie prêchée par les partis "fondateurs" du régime et s'exprime à travers les gratifications individualistes, le choc des égoïsmes, la comparaison des possessions matérielles. La mesure des hommes, dans la considération mutuelle, est donnée exclusivement par la quantité de choses qui peuvent être exposées et le succès est évalué uniquement en termes de quantités monétaires".

La fonction publique est considérée comme un point d'arrivée pour la distribution de faveurs et de récompenses aux clients, au lieu d'un devoir et d'un service à la communauté. On parle d'"exercice du pouvoir" au lieu d'"exercice du commandement", en mettant l'accent sur les avantages des postes de haut niveau plutôt que sur les obligations de ceux qui dirigent et disposent. D'où l'insatisfaction et l'impatience qui produisent, dans la sphère sociale et économique, l'abandon du travail, la "désaffection" pour les activités entrepreneuriales, le refuge de catégories entières de travailleurs et d'entrepreneurs dans l'assistance des finances publiques. S'il n'y a pas de tension idéale dans la gestion des "affaires publiques" et d'adhésion convaincue à l'accomplissement quotidien des travaux communs, comment peut-il y avoir une société ordonnée et civilisée?". Notre avenir dépend toujours de la réponse.

Francesco Carlesi,

Président de l'Institut "Stato e Partecipazione".

11:18 Publié dans Actualité, Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, italie, définitions, participation, futurisme, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 06 janvier 2022

Nick Land et la pertinence des "Lumières sombres"

Nick Land et la pertinence des "Lumières sombres"

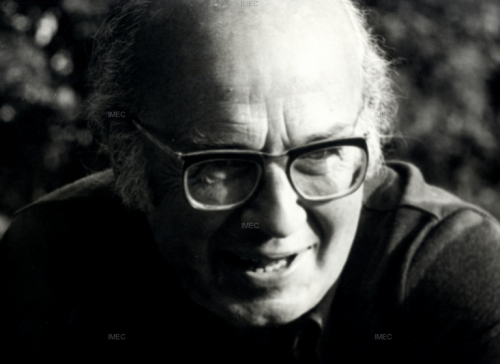

par Pietro Missiaggia

Le philosophe britannique Nick Land, né en 1962, connu comme le père de ce courant philosophique né dans les années 90, au moment de la crise des idéologies, et souvent appelé accélérationnisme, est peu connu en Italie et dans les pays de l'Europe méditerranéenne ; ce n'est que ces deux dernières années que deux de ses œuvres ont été traduites en italien Collasso. Scritti 1987-1994 édité par Luiss University Press, et L'Illuminismo Oscuro traduit et édité par Gog Edizioni. Nous voudrions analyser certains aspects de cette dernière œuvre, qui représentent les théories novatrices de Land et sont souvent utiles pour comprendre notre époque.

The Dark Enlightenment est un texte publié par le penseur britannique en 2013 par "épisodes" dans l'un des nombreux blogs internet fréquentés par les membres de la "droite alternative" ou Alt-Right. Le livre de Land a souvent été défini, par de nombreux commentateurs plus ou moins ignorants, de bonne ou de mauvaise foi ou simplement politiquement corrects (une erreur également commise par les éditeurs de Gog), comme un texte inspirateur du suprémacisme blanc, fortement apologétique envers l'eugénisme et considéré comme la somme d'une pensée irrationnelle, agressive, anti-égalitaire et purement cérébrale. Dans ce court texte, nous analyserons des extraits du texte de Land pour essayer de comprendre objectivement sa pensée et ce qui peut être utile en elle pour notre époque, qui est une époque de dissolution.

The Dark Enlightenment est un texte publié par le penseur britannique en 2013 par "épisodes" dans l'un des nombreux blogs internet fréquentés par les membres de la "droite alternative" ou Alt-Right. Le livre de Land a souvent été défini, par de nombreux commentateurs plus ou moins ignorants, de bonne ou de mauvaise foi ou simplement politiquement corrects (une erreur également commise par les éditeurs de Gog), comme un texte inspirateur du suprémacisme blanc, fortement apologétique envers l'eugénisme et considéré comme la somme d'une pensée irrationnelle, agressive, anti-égalitaire et purement cérébrale. Dans ce court texte, nous analyserons des extraits du texte de Land pour essayer de comprendre objectivement sa pensée et ce qui peut être utile en elle pour notre époque, qui est une époque de dissolution.

Commençons par dire que Land est très critique à l'égard des mouvements qui se réfèrent au suprémacisme blanc, au suprémacisme noir, etc. et qui considèrent l'histoire comme un phénomène de lutte entre les races (racisme), tout comme il est critique à l'égard de la nostalgie fasciste et nationale-socialiste et des apologistes du politiquement correct. Selon le Land: "Il est extrêmement commode, lorsqu'on construit des structures pseudo-capitalistes dirigées par l'État, ouvertement corporatistes et à troisième voie, de détourner l'attention des expressions de colère de la paranoïa raciale blanche, surtout lorsque celles-ci sont décorées par des insignes nazis maladroitement modifiés, des casques à cornes, une esthétique à la Leni Rienfenstahl et des slogans empruntés généreusement à Mein Kampf. Aux États-Unis - et donc, avec un décalage réduit, également à l'échelle internationale -, des draps blancs aux divers titres pseudo-maçonniques, avec croix brûlantes et cordes de suspension, ils ont acquis une valeur théâtrale comparable" (op. cit., Roma 2021, p. 68).

Pour Land, la paranoïa raciale des suprématistes blancs est extrêmement nuisible non seulement à la création d'un système alternatif mais aussi à eux-mêmes ; en effet, pour l'auteur "l'Übermensch racial est un non-sens" (ibid., p. 130) et il ajoute que "aussi extrêmement fascinants que soient les nazis [...] ils posent une limite logique à la construction programmatique et à l'engagement de la politique identitaire blanche". Se tatouer une croix gammée sur le front ne change rien". (ibid). Les suprémacistes blancs du monde anglophone, même s'ils ne le réalisent pas, alimentent le système dans son idiotie et son théâtre en manquant d'une ligne politique cohérente et en étant destinés, pour Land, à succomber comme notre monde vers l'épuisement. Pour Land, comme il le précise à la page 129 de son manifeste, sacrifier la modernité au nom de la race revient à se démoder soi-même ; plus que se démoder, c'est faire le jeu de la modernité elle-même, en l'alimentant de ce qu'elle voudrait voir comme une paranoïa raciale, qui se traduit par deux formes doubles : la paranoïa raciale du suprémacisme et la paranoïa anti-raciale typique de la pensée politiquement correcte.

Pour Land, en effet, la référence constante à un croquemitaine qui voit dans le IIIe Reich le mal absolu est délétère, mais c'est aussi la force de la modernité qui, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, fait "jaillir la force politique du monde globalisé exclusivement du cratère incinéré du IIIe Reich" (p. 72). Cette tendance conduit, pour notre auteur britannique, à délaisser la rationalité pour l'irrationalité ; cela n'a rien d'étonnant : les hommes rationnels sont rares, surtout à une époque comme la nôtre, caractérisée par l'émotivité et le manque d'analyse: "Toute tentative de nuance, d'équilibre et de proportion dans le cas moral contre Hitler revient à mal interpréter le phénomène " (p. 75). En effet, l'hitlérisme et le totalitarisme national-socialiste sont souvent interprétés non pas comme un phénomène politique lié à une période historique spécifique avec ses propres présupposés, mais comme quelque chose d'éternel aux accents religieux abrahamiques: l'antéchrist présentant le mal absolu. C'est ce que critique Land, comme en témoignent ses propos: "Si embrasser Hitler comme un Dieu est un signe de déplorable confusion politico-spirituelle (quand c'est bien), reconnaître sa singularité historique et sa signification sacrée est presque obligatoire, car tous les hommes de foi réfléchie le considèrent comme un complément précis du Dieu incarné - l'Anti-Messie détecté, l'Adversaire - et cette identification a la force d'une vérité évidente. (Quelqu'un s'est-il déjà demandé pourquoi le sophisme logique de la reductio ad Hitlerum fonctionne si bien ?)" (p. 77).

Pour Land, en effet, la référence constante à un croquemitaine qui voit dans le IIIe Reich le mal absolu est délétère, mais c'est aussi la force de la modernité qui, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, fait "jaillir la force politique du monde globalisé exclusivement du cratère incinéré du IIIe Reich" (p. 72). Cette tendance conduit, pour notre auteur britannique, à délaisser la rationalité pour l'irrationalité ; cela n'a rien d'étonnant : les hommes rationnels sont rares, surtout à une époque comme la nôtre, caractérisée par l'émotivité et le manque d'analyse: "Toute tentative de nuance, d'équilibre et de proportion dans le cas moral contre Hitler revient à mal interpréter le phénomène " (p. 75). En effet, l'hitlérisme et le totalitarisme national-socialiste sont souvent interprétés non pas comme un phénomène politique lié à une période historique spécifique avec ses propres présupposés, mais comme quelque chose d'éternel aux accents religieux abrahamiques: l'antéchrist présentant le mal absolu. C'est ce que critique Land, comme en témoignent ses propos: "Si embrasser Hitler comme un Dieu est un signe de déplorable confusion politico-spirituelle (quand c'est bien), reconnaître sa singularité historique et sa signification sacrée est presque obligatoire, car tous les hommes de foi réfléchie le considèrent comme un complément précis du Dieu incarné - l'Anti-Messie détecté, l'Adversaire - et cette identification a la force d'une vérité évidente. (Quelqu'un s'est-il déjà demandé pourquoi le sophisme logique de la reductio ad Hitlerum fonctionne si bien ?)" (p. 77).

La critique par Nick Land du racisme biologique grossier et dépassé, typique de certains cercles de la droite alternative américaine et du monde anglophone en général, ainsi que des tendances à la reductio ad Hitlerum du politiquement correct sous toutes ses formes, est tout à fait claire ; il n'est pas nécessaire d'apporter d'autres précisions pour comprendre que Land critique sévèrement le racisme biologique ainsi que son opposé, l'antiracisme délirant.

Examinons maintenant ce que Land entend par "Lumières sombres" et pourquoi le concept qu'il propose peut être considéré comme profondément novateur. Land propose les Lumières comme le véritable nom de la modernité (p. 17) et considère implicitement comme son digne héritier les Lumières libérales qui, au cours du XXe siècle, ont triomphé des deux totalitarismes qui leur ont disputé la suprématie: le communisme/socialisme et le national-socialisme/fascisme, comme le dit aussi Alexandre Douguine dans sa Quatrième théorie politique (Nova Europa Edizioni, Rome 2018). Pour Land, "un Dark Enlightenment cohérent [est] dépourvu à ses débuts de tout enthousiasme rousseauiste pour l'expression populaire" (p. 23) et "Là où le progressive Enlightenment voit des idéaux politiques, le Dark Enlightenment voit des appétits" (ibid.).

Land considère la démocratie comme un cancer incurable, de même que l'expression populaire et les différents populismes. La démocratie n'est pas un idéal, c'est l'auge des politiciens. Pour Land, le modèle naturel serait un État qui permet une grande liberté économique et la gestion privée de sa propre vie, comme les technocraties asiatiques, avec une référence particulière à Hong Kong, Singapour, Taiwan, etc., où la démocratie est souvent absente et où ces États sont basés sur un modèle connu sous le nom de néo-caméralisme, l'État d'entreprise (Land définirait le modèle naturel de l'homme comme étant celui de l'Asie). Selon Land, dans le sillage de deux autres penseurs considérés comme des Américains libertaires (presque anarcho-capitalistes selon l'opinion populaire) : Hans Hermann Hoppe et Curtis Yarvin (alias Moldbug) (photo, ci-dessous) et dans le sillage du décisionnisme de Hobbes, il comprend que "l'État ne peut être supprimé mais il peut être guéri de la démocratie" (p. 27).

Un véritable libertarianisme selon Land doit cependant proposer de mettre en évidence, dans le sillage typiquement anglo-saxon, la supériorité de la liberté sur la démocratie: il faut pouvoir opter pour une sortie libre. Quiconque le souhaite doit être libre de créer son propre système et d'être laissé tranquille, ce que la démocratie moderne ne fait pas, avec ses chasses aux sorcières et son politiquement correct, avec ses guerres humanitaires pour la démocratie et avec sa rhétorique sur les droits de l'homme. Des droits de l'homme qui ne sont même pas respectés par ces mêmes démocraties qui tonnent haut et fort la parodie de progressisme et de liberté... Alors que la seule liberté de la démocratie est celle de la voix, du vote, c'est-à-dire la protestation pour obtenir plus de droits et de pain, mais qui en réalité ne mène à rien. Pas de voix mais un discours libre, telle est la devise du Land. Que faire de la démocratie ? Pour notre auteur, il nourrit "une population largement infectée par le virus zombie qui titube vers un effondrement social cannibale, l'option privilégiée devrait être la quarantaine" (p. 39).

Avant de conclure sur l'utilité de s'inspirer de la pensée de Land dans notre époque historique actuelle, il est nécessaire de préciser ce que notre auteur pense de l'eugénisme. Land définit l'homme comme inégal, dans le sens où chaque homme est différent et où l'égalité totale n'existera jamais, mais il ne faut pas y voir un phénomène négatif, ni une suprématie du fort sur le faible, mais plutôt, pour reprendre une formule marxiste telle que "chacun selon ses capacités et chacun selon ses besoins", l'idéal pour l'auteur britannique serait une société basée sur la hiérarchie. Cette hiérarchie, cependant, ne doit pas devenir, comme l'a dit Julius Evola, un hiérarchisme, même s'il partait de prémisses très différentes; elle doit consister en un soutien mutuel sur la base d'une sorte d'état organique. En fait, Land conclut son texte en affirmant que "les nationalistes raciaux s'inquiètent de voir leurs petits-enfants se ressembler" (p. 149) et que lorsque l'on voit la réalité "depuis l'horizon bionique, tout ce qui émerge de la dialectique de la terreur raciale devient la proie des banalités". Il est temps d'aller au-delà de cela" (p. 150). C'est-à-dire que pour le Land, il est nécessaire d'aller au-delà des moyens grossiers de l'eugénisme et du racisme biologique. Selon lui, il est nécessaire de créer une nouvelle élite, en utilisant également les moyens technologiques des machines, et à ses yeux, les anciens moyens sont banals et obsolètes, ainsi que synonymes de stupidité. Ce qui peut et doit être critiqué et réprimandé à Land, c'est que, en bon anglo-saxon, il prend en considération le QI comme synonyme de jugement, mais qu'en penseur objectif, il en reconnaît les limites.

Ayant clarifié la stupidité de juger Land comme un penseur raciste ou comme un idéologue de la soi-disant Alt-Right, passons à ce que l'on peut tirer de bon de Land. Tout d'abord, dans sa conclusion avec l'horizon bionique, il propose que la seule façon de chevaucher le tigre de la post-modernité est d'utiliser la même technique, mais en prenant soin de la contrôler, et comme Carl Schmitt l'a dit dans son Dialogue sur le pouvoir (Edizioni Adelphi), la technique n'est ni bonne ni mauvaise mais neutre. L'homme doit l'utiliser sans en perdre le contrôle, sinon, comme le dit également le bon Theodore Kaczynski dans son ouvrage Industrial Society and its Future, si l'homme ne contrôle pas la technologie et la technologie qui en découle, il sera totalement insatisfait et incapable de satisfaire ses besoins. C'est-à-dire qu'il ne se sentira pas satisfait de la technique et de la technologie qui en découle et de leurs conclusions, mais complètement et perpétuellement insatisfait, incapable et souvent frustré, ce qui le conduira à un état d'épuisement nerveux.

Nick Land nous apprend à penser par nous-mêmes, à rejeter le style paranoïaque du système dans son ensemble, c'est-à-dire dans ses illusions, tant celles de ses ennemis qui ne font que l'alimenter que celles du système lui-même. C'est le sublime Trash, comme dirait le slovène Žižek. Que faire à la fin de nos jours ? Comme nous l'enseignent déjà Evola et le Jünger du Traité du Rebelle, nous devons nous y rendre pour nous défendre et attaquer selon la situation, en nous enracinant et en prenant des références stables dans le navire chancelant de la modernité qui s'approche de la postmodernité pour attendre une sortie libre espérée du système qui, comme l'espère Land, se produira parce que le système se nourrit jusqu'à l'éclatement non seulement à cause des problèmes générés par le substrat socio-économique mais surtout à cause de son éternelle idiotie, sa schizophrénie, en somme: par tous les déchets qu'elle produit. Le système, en bref, est un grand même. Land a déclaré : "Le même est mort. Vive le même!". A cela, nous devons répondre que le système n'est pas encore mort, mais qu'il va mourir et que nous ne nous soucions pas de savoir quand, nous vivons de notre libre individualité et de notre pouvoir parce que nous sommes simplement...

11:52 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nick land, philosophie, philosophie politique, théorie politique, lumières, lumières sombres, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 28 décembre 2021

"Front transversal de théoriciens de gauche et de dextristes radicaux" ?

Front transversal de théoriciens de gauche et de dextristes radicaux?

par Klaus Kunze

Ex: http://klauskunze.com/blog/2021/12/27/querfront-von-linken-theoretikern-und-rechtsradikalen/

Gauche et fausse gauche

Pour un gauchiste classique, il ne fait aucun doute que les diverses catégories de la population ont des intérêts inégaux et que différentes classes sont en lutte les unes contre les autres. Lorsqu'un groupe humain a d'autres intérêts qu'un autre, il doit s'organiser pour les faire valoir efficacement. La solidarité au sein du groupe est alors très nécessaire : l'intérêt collectif de la classe prime sur tout intérêt individuel.

L'individualisme libéral est en principe incompatible avec ce point de départ tendanciellement collectiviste. Pour l'individualiste radical, "rien ne passe avant moi", comme l'avait formulé Max Stirner de manière paradigmatique. Il est ainsi devenu l'ancêtre spirituel des anarchistes, des autonomes et des capitalistes ultralibéraux. Un individualiste radical ne se réfère qu'à lui-même : "Aucune chose, aucun soi-disant "intérêt suprême de l'humanité", aucune "chose sacrée" ne vaut que tu la serves, que tu t'en occupes à cause d'elle ; tu peux chercher sa valeur uniquement dans le fait de savoir si elle vaut pour toi à cause de toi" [1].

L'individualisme libéral est en principe incompatible avec ce point de départ tendanciellement collectiviste. Pour l'individualiste radical, "rien ne passe avant moi", comme l'avait formulé Max Stirner de manière paradigmatique. Il est ainsi devenu l'ancêtre spirituel des anarchistes, des autonomes et des capitalistes ultralibéraux. Un individualiste radical ne se réfère qu'à lui-même : "Aucune chose, aucun soi-disant "intérêt suprême de l'humanité", aucune "chose sacrée" ne vaut que tu la serves, que tu t'en occupes à cause d'elle ; tu peux chercher sa valeur uniquement dans le fait de savoir si elle vaut pour toi à cause de toi" [1].

Les gauchistes et les anarchistes ont en commun leur haine irréconciliable du capitalisme. De nombreux conservateurs estiment en revanche que le capitalisme est compatible avec la préservation de leurs valeurs et pensent, en tant que libéraux-conservateurs, pouvoir le dompter. Les gauchistes et les anarchistes ne le pensent pas. Ils veulent le surmonter. Mais ce faisant, les gauchistes se trouvent face à un dilemme argumentatif : dans leur zèle à détruire le capitalisme, de nombreux anciens gauchistes ont emprunté des prémisses constructivistes depuis les années 1980 : ils se nomment désormais postmarxistes.

Klaus-Rüdiger Mai fait remarquer avec malice :

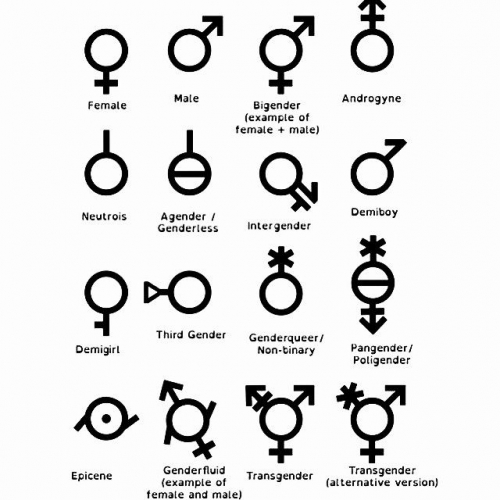

"Au fond, il s'agit exclusivement de la question du pouvoir. Après que la gauche ait perdu le sujet de la lutte révolutionnaire, le prolétariat selon la doctrine marxiste classique, les libéraux autour du philosophe John Rawls, pour qui une société est considérée comme juste lorsque "les lois ont été conçues pour le bien du groupe le plus défavorisé", ont apporté leur aide. Tout ce qui est considéré comme opprimé : les people of color, les homosexuels, les membres des 666 genres sont élevés au rang de nouveau sujet révolutionnaire, de mesure de toute chose"[2] (Klaus-Rüdiger Mai).

C'est justement dans la lutte contre le capitalisme individualiste qu'ils se sont servis de l'arsenal du déconstructivisme. Le capitalisme serait un produit de la bourgeoisie dominante qui, pour le défendre, aurait recours, si nécessaire, à l'Etat répressif fasciste. Pour l'atteindre au cœur, on déconstruit ses fondements intellectuels et institutionnels: l'Etat est un instrument de répression, les peuples n'existent pas, les familles sont un foyer d'oppression patriarcale. Peu importe ce qui tenait à cœur au citoyen indolent et devait protéger son porte-monnaie: ce ne sont que des constructions, de pures inventions, des chimères dépassées.

Marxism Today 1981

Le publiciste anglais Douglas Murray a trouvé le noyau de ce changement de paradigme dans les travaux du postmarxiste Ernesto Laclau [3], qui s'était détourné en 1981 du "discours traditionnel du marxisme", centré sur la lutte des classes et les contradictions économiques du capitalisme. Sous une image symbolique de Lénine, Laclau avait opéré un changement de cap qui a durablement divisé la gauche socialiste :

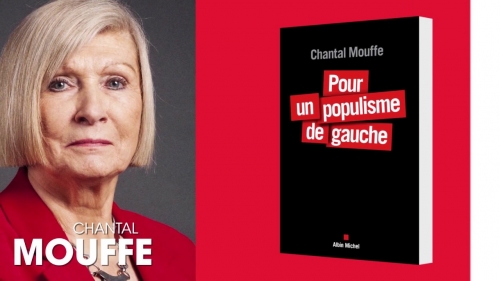

"Dans quelle mesure est-il devenu nécessaire de modifier le concept de lutte des classes pour être en mesure de s'occuper des nouveaux thèmes politiques - femmes, minorités nationales, raciales et sexuelles, mouvements anti-nucléaires et anti-institutionnels, etc. de nature clairement anticapitaliste, mais dont l'identité n'est pas construite autour d'un 'intérêt de classe' particulier ?" [4] (Ernesto Laclau / Chantal Mouffe).

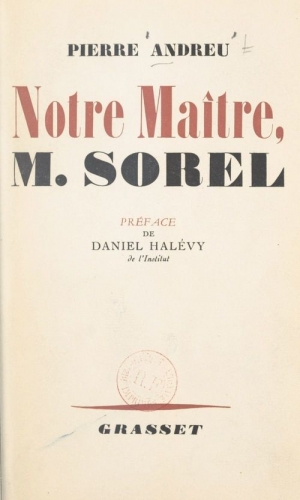

Ernesto Laclau (1935-2014), époux de Chantal Mouffe.

Lorsque Laclau et Mouffe ont adopté une approche strictement constructiviste en 1981, ils ont décomposé mentalement l'entité collectiviste de la classe en ses éléments constitutifs et ont poursuivi la lutte anticapitaliste avec de nouvelles constructions : la femme, les opposants au nucléaire et toutes sortes de "sous-privilégiés" sont devenus des substituts de la classe ouvrière et de son échec décevant dans la lutte des classes. Mais en intégrant justement la méthode du déconstructivisme strict dans leur arsenal idéologique, les gauchistes anticapitalistes se sont eux-mêmes dépassés sur le plan argumentatif. Ils ne détruisaient pas seulement les bases de la représentation des classes ou des peuples en tant que totalités sociales. Un constructivisme conséquent devait également atomiser les nouvelles minorités et en faire des combattants individuels incapables de mener une lutte de classe. Mais leur désir de déconstruction n'est pas allé aussi loin.

Lorsque les postmarxistes font appel au constructivisme, ils ne remarquent souvent pas, dans leur zèle, qu'avec leur déconstruction des structures sociales, ils favorisent l'hypothèse de base du libéralisme pour laquelle seuls les individus sont réels. Toutes les institutions sociales supra-individuelles sont imaginaires. Certains aimeraient bien déconstruire l'Etat allemand et le peuple allemand, mais soulignent en même temps l'existence réelle d'entités sociales comme "les femmes", "les gays", "les Afro-Américains". Mais on ne peut pas, sans contradiction interne, frapper les entités sociales "blanches" avec une épée déconstructiviste sans faire éclater en même temps ses propres bulles de savon "colorées".

Le constructivisme correspond à l'expression la plus profonde de la modernité et à la version dominante du libéralisme qui avait émergé dans la société de masse. Il se représente fondamentalement la société comme une masse amorphe d'individus, de même nature les uns que les autres et en perpétuel flux social. Les idées de formations sociales seraient sans cesse oubliées et de nouvelles seraient développées comme des bulles de savon dans la mousse d'une baignoire. Il nie systématiquement l'existence de peuples, de familles et d'autres structures sociales, et même l'existence de sexes différents. Ce faisant, il se trouve toutefois sur une trajectoire de collision avec des croyances de la vieille gauche. S'il n'y a pas de peuples, il ne peut pas non plus y avoir de classes ou d'intérêts de classe objectifs. Cela ne convient pas à Ingo Elbe, un analyste amoureux de Marx : les intérêts et les identités politiques ne sont alors plus rien d'autre que des constructions discursives et une volonté politique qui doivent motiver une action commune [5]. Un constructivisme aussi radical ne peut finalement comprendre la structure de toutes les entités que comme un langage [6].

Front croisé des théoriciens de gauche et de certains dextristes radicaux

Du point de vue d'Elbe, le constructivisme repose sur deux mauvais piliers: celui qui imagine des entités sociales quelconques et les considère toutes comme équivalentes pourrait éventuellement aboutirà l'idée suivante: si la classe ouvrière est une construction sociale interchangeable et utilisable à volonté, alors quelqu'un pourrait éventuellement reconstruire quelque chose d'aussi abominable que la nation et l'élever au rang de sujet de la lutte politique. Les idées de Chantal Mouffe pourraient mener tout droit à un populisme de gauche. Un "front transversal de théoriciens de gauche et de dextristes radicaux menace au niveau de la description fondamentale des rapports sociaux" [7]. Elbe trouve la raison la plus profonde de cette "description fondamentale" dans l'archi-démon de tous les gauchistes et libéraux : Carl Schmitt, du point de vue d'Elbe un "maître à penser" de Mouffe. Elle partage avec lui la compréhension des distinctions conceptuelles et des forces actives de la politique. Elle ne conçoit pas la lutte des classes comme un épisode dans un événement historique qui s'achève de lui-même, mais comme une lutte antagoniste, comme une opposition entre amis et ennemis dont l'issue est ouverte. Leur motif est démocratique de gauche et anticapitaliste, mais leur structure de pensée est schmittienne :

"L'adversaire central de Mouffe, tant sur le plan de la théorie sociale que sur le plan politique, est 'l'hégémonie du libéralisme'. Du point de vue de la théorie sociale, le libéralisme est compris, tout à fait dans le style des analyses de Carl Schmitt dont Mouffe s'inspire à presque tous les égards, comme une conception dépassant les approches politiques les plus diverses, qui se caractérise, selon Mouffe, par ces composantes: le libéralisme est "une approche rationaliste et individualiste" qui ne reconnaît pas les "identités collectives" et part du principe que le pluralisme peut être coordonné de manière rationnelle, qu'il existe "de nombreux points de vue et valeurs que nous ne pourrons jamais faire nôtres dans leur totalité en raison de limitations empiriques, bien qu'ils forment un ensemble harmonieux et non conflictuel". [8] (Ingo Elbe).

En tant que démocrate de gauche radicale, Chantal Mouffe critique avec Carl Schmitt l'aveuglement du libéralisme pour le phénomène du politique. Il voit les formations sociales de manière constructiviste comme des produits de l'imagination humaine et de l'action communautaire. Mais elle ne leur dénie pas leur force d'action sociale lorsqu'elles se sont effectivement installées dans les têtes et les cœurs des hommes. L'une des caractéristiques fondamentales des êtres humains est de se distinguer en tant que "nous" construit contre un "eux" tout aussi construit. C'est précisément de cela que découle tout ce qui est politique. Pour une structure sociale, il importe peu de savoir si elle a un fondement et lequel, tant qu'elle domine la pensée des gens et génère un sentiment de "nous" puissant. En opposant leur "nous" à "l'autre" et en se démarquant, cette opposition est politique, ce qu'un libéral ne peut pas vraiment saisir, ne serait-ce que conceptuellement. Pour lui, il n'y a ni amis ni ennemis, mais seulement des partenaires commerciaux sur un marché mondial.

Chantal Mouffe (née en 1943) est professeur de théorie politique à l'université de Westminster à Londres.([9] Ingo Ende n'a pas compris Carl Schmitt : Ce dernier ne craignait ni ne combattait la résolution des conflits par la dépolitisation ou la neutralisation : Il avait ri de la croyance selon laquelle tout conflit pouvait être résolu par le discours : "Cela fait partie de la dialectique d'une telle évolution que l'on crée toujours un nouveau champ de bataille précisément en déplaçant le territoire central"[10].

Politique : le principe agonal

Le comportement affiliatif et le comportement agonal font partie des motivations fondamentales des êtres humains: nous nous comportons de manière amicale et attentionnée au sein de notre communauté sociale, notre "nous". Nous nous comportons de manière agonale et potentiellement combative vis-à-vis de l'extérieur [11]. Ces deux options de comportement ont chacune leur propre fonction de préservation de l'espèce. Si l'on veut faire de la distance agonale et de la proximité familiale des principes au sein d'un groupe, ils se contredisent mutuellement. En revanche, ces sentiments de base peuvent se combiner puissamment dans la confrontation de différents groupes. L'agressivité est alors tournée vers l'extérieur et l'attachement affectueux vers l'intérieur. "La lutte est le moment", admet ouvertement un anarchiste, "où l'individu ressent pour la première fois le sentiment de la force commune" [12].

Les théories politiques des temps modernes ont toujours été conscientes de l'opposition entre l'action affiliative et l'action agonale. Dans les formes de pensée chrétiennes traditionnelles, elle était perçue comme un comportement bon, aimant son prochain, par rapport à un comportement mauvais comme le meurtre. La réalité historique suggérait intuitivement que les hommes étaient capables des deux à tout moment, que l'homme oscillait donc de manière ambivalente entre le bien et le mal. C'est pourquoi il a besoin d'un État qui impose le bien et instaure la paix en son sein. Toutes les théories de l'État visaient à maintenir cette paix à l'intérieur et à l'extérieur. Le libéralisme a oublié tout cela. Il nie les possibilités d'hostilité existentielle et donc l'existence de la politique en tant que principe.

La compétition grecque (agon) a mis en évidence un principe interpersonnel qui est également à la base de la politique.

Chantal Mouffe reconnaît en revanche la possibilité de l'hostilité comme une caractéristique inhérente à l'être humain. Elle doit également pouvoir se manifester au sein d'une communauté, mais d'une manière qui ne fasse pas éclater ce qui est commun. La politique démocratique part du demos, le peuple de citoyens. S'ils entrent en guerre civile les uns avec les autres, cela signifierait la fin de cette démocratie. C'est pourquoi "la politique démocratique ne doit pas prendre la forme d'une confrontation entre amis et ennemis sans conduire à la destruction de la communauté politique". La "tâche fondamentale de la théorie de la démocratie consiste à trouver des possibilités d'expression de la dimension antagoniste constitutive de la politique qui ne détruisent pas la société politique" [13].

Le marxiste Ingo Elbe ne comprend pas "comment des adversaires avec des "points de vue" "irréconciliables" peuvent durablement "se battre avec acharnement" et en même temps "s'en tenir à un ensemble de règles communes" et "accepter comme légitimes" ces perspectives irréconciliables" [14]. La phrase historique de Guillaume II: "Je ne connais plus de partis, je ne connais plus que des Allemands !" est pour lui un non-sens inexplicable. Elle est pourtant la clé de voûte nécessaire de toute communauté. Elle doit maintenir la paix civile en son sein. L'hostilité politique ne doit pas aller jusqu'à l'extrême. Pour cela, il faut un sentiment d'appartenance qui place l'ensemble au-dessus des intérêts particuliers.

Que ce sentiment se manifeste sous la forme d'une conscience d'appartenir finalement au même peuple malgré tous les conflits ou sous la forme d'une construction purement civique d'un "nous" tangible, l'effet reste le même. Une conscience collective ne peut cependant pas naître d'un indvidualisme méthodologique et est étrangère au libéral moderne. Il est naturellement cosmopolite. Il lui est impossible de reconnaître les conflits politiques en tant que tels, de les maîtriser intellectuellement et de les intégrer dans la société. Leur gestion pacifique au sein d'un État exige une conscience communautaire d'appartenance fondamentale.

Un ordre social adapté aux personnes et à leurs besoins doit toujours permettre les deux possibilités fondamentales, la distance et l'attention, l'agonalité et l'affinité. L'individualisme émotionnel et l'amour de la communauté doivent être maintenus en équilibre. Les hommes doivent aimer la communauté humaine à laquelle ils appartiennent. Sinon, elle devient une société divisée dans laquelle la haine et la guerre civile peuvent éclater à tout moment. Une telle société, divisée et atomisée, est la quintessence du libéralisme.

Les philosophes de l'État des temps modernes ont toujours eu à l'esprit les massacres de la nuit de la Saint-Barthélemy et de la guerre de Trente Ans. Ils ont construit l'État comme l'incarnation du baldaquin pacificateur sous lequel l'hostilité existentielle était neutralisée. Les désirs égoïstes et agonaux y étaient contenus et inscrits dans un ordre communautaire. Le libéralisme brise ce baldaquin, conteste le droit à l'existence de la maison étatique, laisse libre cours aux égoïsmes et fanatismes débridés et rend à nouveau possible une société de guerriers civils individualistes. Il ouvre la voie qui va de l'ordre étatique au chaos anarchiste. Dans ce dernier, les dirigeants qui s'imposeront seront ceux qui disposent d'un capital permettant d'imposer le calme, notamment grâce à des "forces de sécurité" rémunérées. Après la fin du chaos libéral, des penseurs comme Oswald Spengler et Ernst Jünger ont prédit une époque de potentats et de dictatures d'un genre nouveau.

Littérature :

Kunze, Klaus, – Mut zur Freiheit, 1.Aufl.1995.

Mai, Klaus-Rüdiger, Das neue Subjekt des revolutionären Kampfes – Cancel Culture – Ein Angriff, der zur Rückeroberung führen könnte, Tichys Einblick 11.10.2020.

Laclau, Ernesto / Mouffe, Chantal, "Socialist Strategy: Where next", in: Marxism today, Januar 1981.

– Hegemonie und radikale Demokratie. Zur Dekonstruktion des Marxismus. 2., durchgesehene Aufl., Wien 2000.

Mouffe, Chantal, Über das Politische. Wider die kosmopolitische Illusion, 2005, 3.deutsche Auf., 2020, ISBN 978-3-518-12483-3.

Schmitt, Carl, Der Begriff des Politischen, 1932.

Stirner, Max (alias Johann Caspar Schmidt), Der Einzige und sein Eigentum, 1845, Stuttgart (Reclam) 1972.

Notes:

[1] Max Stirner (1845), p.392.

[2] Klaus-Rüdiger Mai, 11.10.2020.

[3] Douglas Murray (2019), p.79.

[4] Laclau / Mouffe, Socialist Strategy : Where next, in : Marxism today, janvier 1981.

[5] Ingo Elbe (2020), p.192.

[6] Ingo Elbe (2020), p.191, contrairement à Laclau / Mouffe (2000), p.144 et suivantes.

[7] Ingo Elbe (2020), p.180.

[8] Ingo Elbe (2020), p.181, d'après Mouffe (22007 = 32020), p. 17 s.

[9] Ingo Elbe (2020), p.181.

[10] Carl Schmitt (1932), p.89. sur les "domaines centraux" comme la religion, l'économie et ainsi de suite.

[11] Voir en détail Klaus Kunze (1995), p.214-218.

[12] Was ist eigentlich Anarchie? Karin Kramer Verlag Berlin, 1986, p.26.

[13] Chantal Mouffe (2020), p.69.

[14] Ingo Elbe (2020), p.183.

18:30 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, ernesto laclau, chantal mouffe, carl schmitt, théorie politique, philosophie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 27 décembre 2021

Israel Lira - Critique épistémologique de l'"Ur-Fascisme" d'Umberto Eco

Critique épistémologique de l'"Ur-Fascisme" d'Umberto Eco

par Israël Lira (2017)

Ex: https://legio-victrix.blogspot.com/2021/01/israel-lira-critica-epistemologica-ao.html?fbclid=IwAR38npV79Y-qXvC19qMq0ICJdazVy8-XX-_xYOFJqilg83z6rfjMXrvVEck

"On remarque que, tel qu'il est utilisé, le mot "fascisme" n'a presque aucune signification. Dans la conversation, il est utilisé de manière encore plus insensée que dans la presse. D'après ce que j'ai entendu, elle s'applique aux agriculteurs, aux commerçants, au crédit social, aux châtiments corporels, à la chasse au renard, à la tauromachie, au comité de 1922, au comité de 1941, à Kipling, à Gandhi, à Chang Kai-Shek, à l'homosexualité, aux programmes de Priestley, aux auberges de jeunesse, à l'astrologie... aux femmes, aux chiens et à je ne sais quoi d'autre" [1]. Une citation orwellienne qui est plus pertinente aujourd'hui que jamais, car face à l'instabilité de la région, s'il semble y avoir plus de fascistes qu'à l'époque de la montée du fascisme, eh bien c'est parce que le terme a déjà été complètement vidé de son contenu.

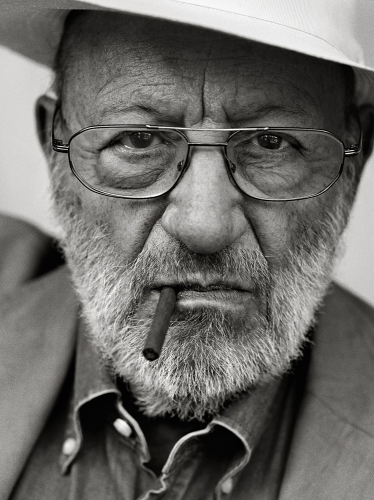

Umberto Eco, l'écrivain et philosophe italien, n'est certainement pas le genre de personne qui abandonne son objectivité juste pour soutenir un système de pensée ; au contraire, il s'est toujours caractérisé par sa grande sagesse sur de nombreux sujets, surtout lorsqu'il s'agit de sémiotique [2]. Sans préjudice de cela, et en hommage à l'amicus plato sed magis amicas est veritas [3], on ne peut manquer de remarquer que, concernant ses thèses traitant de la phénoménologie fasciste, et bien qu'elles ne manquent pas de révéler des positions intéressantes qui nécessiteraient un plus grand contraste empirique - en raison du manque général d'intérêt pour l'investigation objective du sujet - il y a certaines déficiences qui diminuent l'objectivité du discours d'Eco, ceci dans le cadre d'une critique strictement encadrée par l'épistémologie.

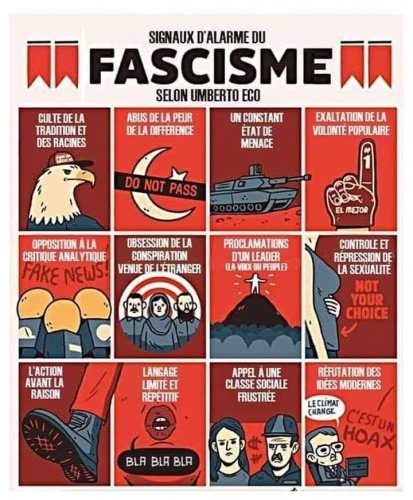

Eco, dans son œuvre Cinq questions de morale, nous présente une partie orientée vers l'analyse de ce qu'il considère comme les caractéristiques essentielles et imperturbables d'un concept de fascisme, dans laquelle il expose ses 14 points :

"Le terme "fascisme" convient à tout, car il est possible d'éliminer d'un régime fasciste un ou plusieurs aspects, et on peut toujours le reconnaître comme fasciste. Si l'on retire l'impérialisme du fascisme, on obtient Franco ou Salazar ; si l'on retire le colonialisme, on obtient le fascisme des Balkans. Ajoutez au fascisme italien un anticapitalisme radical (qui n'a jamais fasciné Mussolini) et vous avez Ezra Pound. Ajoutez le culte de la mythologie celtique et du mysticisme du Graal (complètement étranger au fascisme officiel) et vous obtenez l'un des gourous fascistes les plus respectés, Julius Evola. Malgré cette confusion, je pense qu'il est possible d'indiquer une liste de caractéristiques typiques de ce que j'aimerais appeler "Ur-Fascisme", ou "fascisme éternel". Ces caractéristiques ne peuvent être encadrées dans un seul système ; beaucoup se contredisent et sont typiques d'autres formes de despotisme ou de fanatisme, mais il suffit que l'une d'entre elles soit présente pour que se coagule une nébuleuse fasciste.

1. La première caractéristique d'un Ur-Fascisme est le culte de la tradition. (...) En conséquence, il ne peut y avoir de progrès de la connaissance. La vérité a été annoncée une fois pour toutes, et la seule chose que nous pouvons faire est de continuer à interpréter son message obscur.

2. Le traditionalisme implique le rejet du modernisme. (...) Le rejet du monde moderne était camouflé en une condamnation du mode de vie capitaliste, mais il s'agissait surtout du rejet de l'esprit de 1789 (ou 1776, évidemment). Les Lumières, l'âge de la raison, sont considérées comme le début de la dépravation moderne. Dans ce sens, l'Ur-Fascisme peut être défini comme un "irrationalisme".

3. L'irrationalisme repose également sur le culte de l'action pour l'action. L'action est belle en soi, et il faut donc agir d'abord, sans aucune réflexion. Penser est une forme de castration. C'est pourquoi la culture est suspecte dans la mesure où elle est identifiée à des attitudes critiques.

4. (...) Pour l'Ur-Fascisme, la dissidence est une trahison.

5. Le désaccord est également un signe de diversité. L'Ur-Fascisme se développe et cherche le consensus en exploitant et en exacerbant la peur naturelle de la différence. Le premier appel d'un mouvement fasciste, ou prématurément fasciste, est contre les intrus. L'Ur-Fascisme est donc raciste par définition.

6. L'Ur-Fascisme naît d'une frustration individuelle ou sociale. Cela explique pourquoi l'un des traits typiques des fascismes historiques a été l'appel aux classes moyennes frustrées, découragées par une crise économique ou une humiliation politique, effrayées par la pression des groupes sociaux subalternes.

7. (...) la racine de la psychologie Ur-Fasciste réside dans l'obsession du complot, éventuellement international. Les sbires doivent se sentir assiégés. Le moyen le plus simple de faire apparaître un complot est de faire appel à la xénophobie.

8. Les hommes de main doivent se sentir humiliés par la richesse et la force ostentatoires des ennemis. (...) les ennemis sont simultanément très forts et très faibles.

9. Pour l'Ur-Fascisme, il n'y a pas de lutte pour la vie, mais "la vie pour la lutte". Le pacifisme est alors une connivence avec l'ennemi ; le pacifisme est mauvais car la vie est une guerre permanente.

10. L'élitisme est un aspect typique de toute idéologie réactionnaire, en ce sens qu'elle est fondamentalement aristocratique. Tout au long de l'histoire, tout élitisme aristocratique et militariste a impliqué le mépris des faibles. L'Ur-Fascisme ne peut éviter de prêcher un élitisme populaire.

11. Dans cette perspective, tout le monde est éduqué pour devenir un héros. (...) Ce culte de l'héroïsme est étroitement lié au culte de la mort... (...).

12. La guerre permanente et l'héroïsme étant des jeux difficiles à jouer, l'Ur-Fasciste transfère sa volonté de puissance sur les questions sexuelles. C'est l'origine du machisme (qui implique le mépris des femmes et une condamnation intolérante des mœurs sexuelles non-conformistes, de la chasteté à l'homosexualité).

13. L'Ur-Fascisme est basé sur un populisme qualitatif. (...) Pour l'Ur-Fascisme, les individus en tant que personnes n'ont aucun droit, et le peuple est conçu comme une qualité, une entité monolithique exprimant la volonté commune.

14. L'Ur-Fascisme parle la Novilangue. La novlangue a été inventée par Orwell dans 1984 comme la langue officielle de l'Ingsoc, le socialisme anglais, mais des éléments de l'Ur-Fascisme sont communs à diverses formes de dictature. Tous les textes scolaires nazis ou fascistes étaient basés sur un lexique pauvre et une syntaxe élémentaire afin de limiter les outils de raisonnement complexe et critique. Mais nous devrions être prêts à identifier d'autres formes de novlangue, même lorsqu'elles prennent la forme innocente d'une émission de télé-réalité populaire" [4].

Cependant, les 14 hypothèses d'Eco semblent n'être qu'une liste exhaustive des aspects négatifs, - dans la forme où elles sont exposées, elles ressemblent presque à des apothéismes - caractéristiques d'une étape antérieure à celle d'une théorisation scientifique, puisqu'elles n'ont pas été mises en contraste avec les aspects positifs du fascisme, car en ne l'affirmant pas, on pécherait en biaisant les variables au détriment d'une vision objective, puisqu'il faut peser les aspects positifs et négatifs pour porter un jugement scientifique, qui nous permettra de tirer des conclusions sur les caractéristiques essentielles d'un phénomène ou d'un fait recherché ou étudié : "Pour combattre [5] le fascisme, il faut le comprendre, ce qui implique de reconnaître qu'il contient certaines bonnes choses ainsi que de nombreuses mauvaises" [6] ; ce parti pris d'Eco est encore plus évident lorsque George Orwell [7], antifasciste convaincu, fait preuve d'une plus grande objectivité que son homologue italien dans son traitement du sujet, puisque certaines des affirmations qu'Eco prend pour acquises - dans ses 14 points, et même dans une logique pars pro toto - indiquent qu'un de ces 14 points suffit à configurer le concept, nous conduisant à un anarchisme sémantique dans lequel tout ce qui tombe dans l'un de ces 14 points est fasciste - dans une approche orwellienne, ces 14 points ne seraient pas entièrement corrects, ce qui sape l'objectivité de l'argument d'Eco, sans lui enlever sa potentialité en tant que contre-pied empirique ultérieur :

"De toutes les questions en suspens de notre époque, la plus importante est peut-être : qu'est-ce que le fascisme ? L'une des organisations qui réalisent des études sociologiques aux États-Unis a récemment interrogé une centaine de personnes à ce sujet et a obtenu des réponses allant de la "démocratie pure" au "diabolisme pur". Dans ce pays, si vous demandez à l'homme de réflexion moyen de définir le fascisme, il répond généralement en donnant l'exemple des régimes qui ont régné jadis en Allemagne et en Italie. Mais ce n'est pas satisfaisant, car même les grands États fascistes diffèrent grandement en termes de structure et d'idéologie. Il n'est pas facile, par exemple, d'inclure l'Allemagne et le Japon dans le même schéma, et il est encore plus difficile d'y inclure certains des petits États qui peuvent être décrits comme fascistes. On suppose, par exemple, que le fascisme est intrinsèquement belliciste, qu'il s'épanouit dans une atmosphère d'hystérie guerrière et qu'il ne peut résoudre ses problèmes économiques qu'en dépensant pour préparer des guerres ou conquérir des pays étrangers. Mais cela est clairement faux si l'on prend l'exemple du Portugal ou des différentes dictatures d'Amérique du Sud. Ou d'un autre côté, l'antisémitisme est censé être l'un des signes distinctifs du fascisme ; mais certains mouvements fascistes ne sont pas antisémites" [8].

De ce qui a été dit, on peut conclure que ces caractéristiques d'un fascisme éternel exposées par Eco dans ses 14 points, ne sont pas en accord avec la téléologie de la même re-signification qu'Eco a cherché à soutenir, de sorte que nous serions face à une incohérence apparente, puisque le concept ne serait pas fidèle à son fondement (Bunge, 2009), en cela, le concept d'Ur-Fascisme, serait sans rapport avec son fondement dans des caractéristiques qui ne se produisent tout simplement pas - en général -, ou ne se produisent pas dans tous les fascismes, comme Orwell l'a mentionné, concernant le bellicisme inhérent, l'appel aux classes frustrées, la xénophobie et l'antisémitisme. Étant donné que, pour ces raisons, le fascisme éternel d'Eco ne serait pas configuré comme une théorie scientifique sur la phénoménologie fasciste, mais simplement comme un ensemble d'hypothèses lâches qui n'ont pas atteint un degré de théorisation, nécessaire pour traiter le phénomène que l'on essaie d'expliquer d'une manière objective: "(...) au-delà des détails historiques du fascisme, il y a quelque chose d'éternel. L'écrivain italien Umberto Eco l'a appelé "Ur-Fascisme", ce qui signifie "primitif" ou "original". Malheureusement, ses "quatorze points" irréguliers étaient trop axés sur le totalitarisme descendant des grands dictateurs fascistes et de leurs collaborateurs. Leur "Ur-Fascisme" n'était pas assez "primitif". Ce n'était pas du tout "éternel" [10].

Pourtant, il vaut la peine de sauver des enfermements conceptuels d'Eco, la vérité qu'il a réellement essayé de présenter et qu'il n'a pas réussi à systématiser - étant donné les limites de son expertise académique - et qui est de rechercher l'essence même du fascisme, de ce fascisme primitif et original, de ce fascisme vraiment éternel.

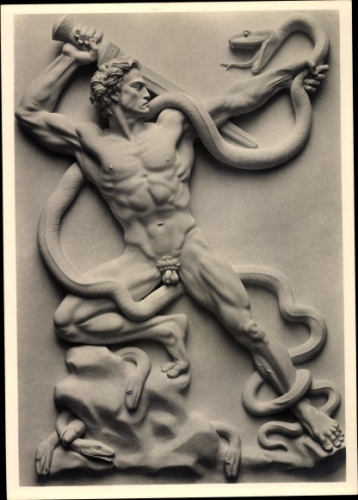

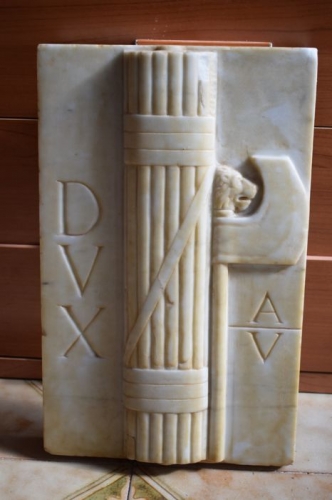

"La plupart des gens associent les "maux" du fascisme à une institution bureaucratique descendante, mais pour moi les fasces semblent symboliser une idée ascendante"[11].

Dans le faisceau de fasces ou fascio littorio, on trouve l'essence même du fascisme le plus primitif :